张郎郎:出走半生,归来仍是少年

|

导语/出走半生,归来仍是少年……这句话用来形容张郎郎再合适不过。他上世纪60年代将现代诗与画笔相结合,记录下了那时一个少年的纯真与理想,后因世事变故,他搁下画笔,甚至远赴重洋,数年前,内心的召唤使他再拿起画笔,续写少年时的梦想,这些画既是对父亲张仃“毕加索+城隍庙”风格的延续,也是对家人最好的怀念,同时体现着他对生命的热爱和赞扬。2017年7月8日,《一个文人的“从心童画”:张郎郎个展》将在清华大学美术学院美术馆开幕,开幕前夕,我们对他进行了专访。 艺术中国:“一个文人的‘从心童画’”展览是您的第一次个人画展吗?题里我们能看到“童心”二字,您是怎么看的呢? 张郎郎:实际上我第一次正式办画展是四年前在798,那时候我在网上跟朋友聊天,大家说你是中央美院毕业的,那你画过画吗?我说画过,那你画张给我们看看。当时就画了在网上给大家看,他们说挺有意思的,那你搞一个画展吧,那次完全是匆匆忙忙的,大概也就20多张,做了一个简单的展览,等于是现在画展的预展或者是由头。 我父亲去世以后,我回国的次数比过去多,几乎每年都回,慢慢地自己想开始画画,为什么是“从心童画”?因为父亲过去一直跟我们说“我是一个小学生”,这有两个含义,第一是说艺术道路是无止境的,他永远是在探索,永远在学;另外一方面,我觉得一个艺术家在进行创作的时候,他的精神状况还是要回到最原始的起点,所以一些大画家最后的画跟儿童画特别像,就是因为他们在社会中生活了这么多年,人的社会性特别强,而真正的造型艺术,只有儿童最直接,这是我从父亲那里获得的启发。

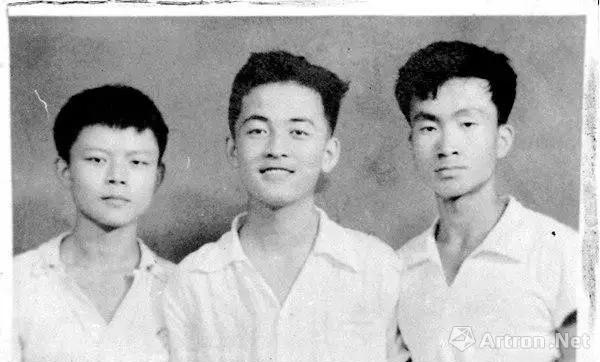

少年张郎郎(中) 这些画不是我现在开始画的,这个风格实际上是文革以前,上世纪60年代的时候,当时我父亲在中央工艺美术学院,他主要教设计,要带一部分学生到云南,就是丁绍光他们去西双版纳。少数民族的服装和色彩一下子给他很大刺激,他在那一上手,发现跟他原来喜欢的西方现代艺术和对毕加索的崇敬很契合,而且他发现毕加索跟中国的民间艺术有很多相通的地方,所以才会有“毕加索加城隍庙”这种说法,后来大家说这是一种装饰绘画,但是从我们的角度说就是最让我们触动的。 那时我正好在中央美院上学,学美术史。当时我受父亲和丁绍光这批学生的影响,画了之后把自己的一组画装订在一起,起名叫《随梦录》,才敢拿给我爸爸看。我爸爸本来是不让我们学画画,认为在大艺术家家庭中的小孩画不出来,历史也确实如此。但他看了以后很高兴,他说没想到你也喜欢画,但是他说你画的这些得算“文人画”,为什么呢?因为我的画都有题目,都有寓意在里边,比如我画了关于一篇小说名叫“坦泰的钢琴”,坦泰是希腊神话的一个人物,就说一个艺术家的艺术得不到发挥,最后他自己就好像在梦境中,旁边的大山都变成了琴键,他的手突然变成无限大,在那儿弹琴。我爸爸说我们画的是真正纯粹的绘画。后来他说因为你母亲是搞文学的,父亲是搞绘画的,所以你画这种画没准对你说来更得心应手。当时纸张什么不像现在那么便宜,父亲拿了几张大的宣纸给我画,我用一张整张的宣纸给父亲画像,是用现代的手法,并开始用广告颜色,这样它才有足够的颜色,鲜明的反差,看着过瘾。这个可能跟我一直喜欢西方的现代诗有关系。

张郎郎《往事》作于1967年 60年代,张郎郎用红蓝铅笔和信纸画了两幅绘画,分别是《迷茫》和《往事》。后被范铸明先生保存下来。其中一张题为《往事》遗失于前文化部部长英若诚(英达的父亲)家中。 艺术中国:“童画”与“童话”谐音,一方面是说您跟文学的这种联系,另一方面是不是也表达了您在画面里面的某一种意境? 张郎郎:实际上我60年代的画作基本都散落了,所以现在一开始是在回忆当年画的是什么,但经过了这么多年,跟那时候已经不完全一样。从内心来说,一个是我要回归自己对美的感觉,所以说“从心童画”也是一个童话,所谓童话就是自己想象的是比现实更美的东西,还有两张是根据60年代幸存下来的小画,书画家百科,完全放成大的,在画的过程中自己觉得不是自我救赎,而是自我回归,画完那两张对我有很大的启发,我又接着往前走。 |